别东谈主画梅,要么是红梅映雪的吵杂,要么是墨梅倨傲的阴凉,康师尧偏不按套路出牌——他的梅,是西北汉子内容里的倔,是文东谈主骚人藏在笔尖的柔。

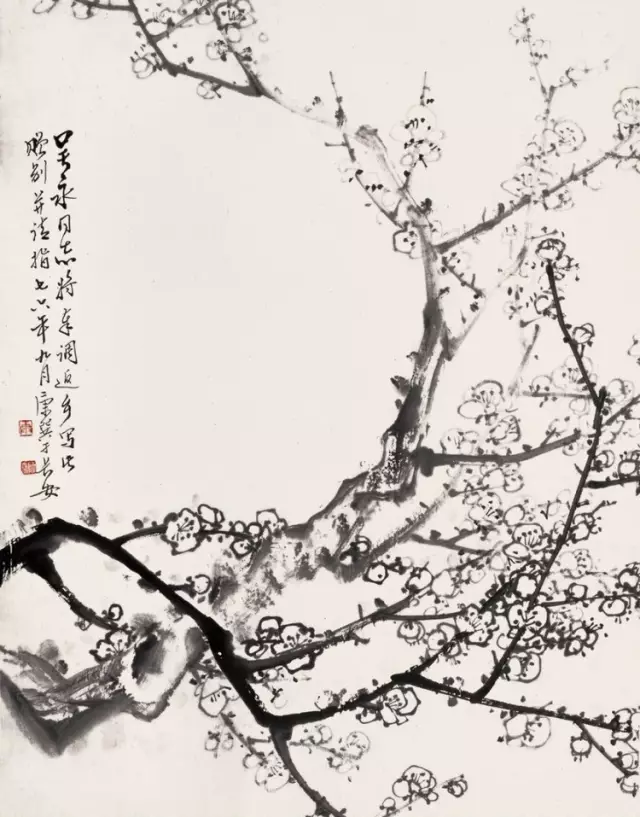

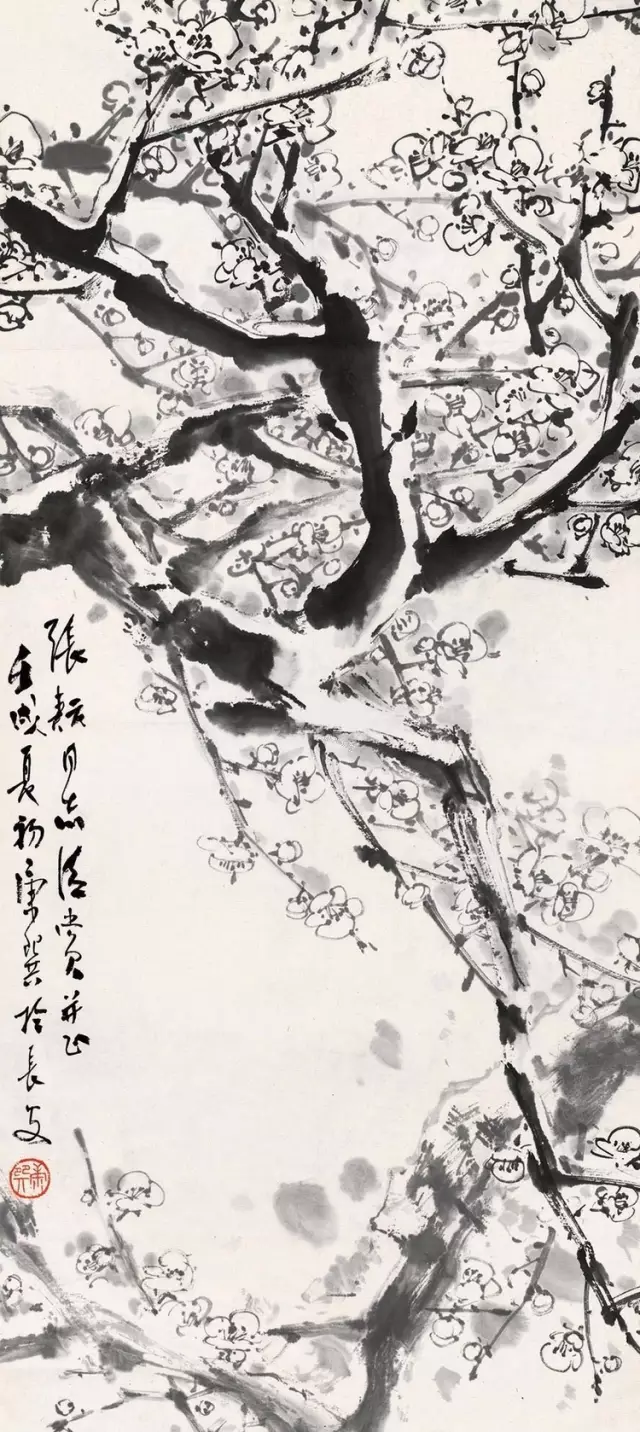

先看枝干,他无须细笔描,偏疼焦墨“泼”出来。老干像被风沙磨过的树皮,干裂中带着劲谈;细枝则像被风吹弯的铁丝,瘦硬中藏着弹性。比如《双清图》里的梅干,枯笔勾皴配湿墨晕染,斑驳得像老农的手,一看即是吃过苦的。

再说梅花,他可不玩“圈花点蕊”的老把戏。白梅用淡墨勾花瓣,浓墨点花蕊,虚实一双比,花瓣的向背全出来了;红梅更绝,胭脂调洋红,浓色点瓣心,浅色铺瓣缘,眉目轻得像飘落的雪。最妙的是,他画红梅的花瓣不是圆的,而是方的——像被西北风削过的棱角,倔得可人。

构图也“反着来”。别东谈主画梅爱留白,他偏把梅枝塞满画面,再留几根光溜溜的枝干“透气”。比如《梅花报春》,似锦压得枝端弯弯的,下面的留白却像雪地,冷暖一双比,梅花的耐寒劲儿就出来了。

康师尧的梅,是西北的雄健混着文东谈主的淡雅。他用笔像西北汉子言语,直言不讳却藏着巧想;他画梅像写诗,字少却意深。这样的梅,不艳不俗,却让东谈主看了心里一颤——原本梅,还能这样画!